近年、オンラインを利用した不動産取引が増え、「IT重説」(オンラインでの重要事項説明)も広く普及しています。便利になった反面、注意しなければならないルールもあります。その中の一つが「外部の宅建士への外注」についてです。

実は他社に所属する宅建士を間違った方法で利用すると、宅建業法に抵触する可能性があります。今回はなぜそれが違法なのか、具体的なリスクと合法的に外部の宅建士に依頼する方法を解説します。

中西諒太

中西諒太IT重説の代行は宅建業法に違反しているという意見もありますが、東京都住宅政策本部に確認したところ、規定の条件を満たせば違反ではないと確認できました。今回は具体的に安全な運用方法について解説します。

ちなみに当社ではIT重説のご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご連絡くださいませ。

そもそもIT重説とは?

IT重説とは、不動産取引の際に必要な「重要事項説明」をテレビ電話などのITツールを使って行うことです。2017年の宅地建物取引業法の改正により導入され、コロナ禍を経て一気に普及しました。遠方の顧客や忙しい方も手軽に説明を受けられるため、時間やコストの削減につながっています。

他社の宅建士にIT重説を依頼すると違法なの?

結論から言うと、基本的にはNGですが、正しい方法で行えばクリアします。

宅建業法という法律では、重要事項説明は「自分の会社で働いている宅建士」が行わなければならないと定められています。つまり:

- 宅建士の専任義務:宅建業法では、宅建士は「専任の宅地建物取引士」として、その宅建業者に常勤で勤務しなければならないと規定しています。他社の宅建士を一時的に利用する場合、専任義務を果たしていないとみなされます。

- 責任範囲の曖昧さ:専任の宅建士には取引内容を詳細に把握し、顧客への説明義務があります。他社の宅建士を使用すると、取引内容の把握が不十分になり、説明責任が不明確になってしまいます。

- 過去の違法事例:実際に他社の宅建士を使用して違法行為と判断され、行政処分(業務停止、免許取消)を受けた事例も報告されています。こうしたリスクを避けるためにも、専任義務をしっかり守ることが必要です。

国土交通省の公式マニュアルにも「IT重説を行う宅建士は、原則として説明する宅建業者の従業者でなければならない」と明記されています。

他社の宅建士にIT重説を依頼すると違法なの?

基本的に自社の宅建士がIT重説をする必要がありますが、自社以外の宅建士に依頼できる方法もあります。

方法は2つあります。

- 自社以外の宅建士と業務委託を結ぶ

- 共同仲介として他者の宅建士に重説をしてもらう

上記について詳しく解説します。

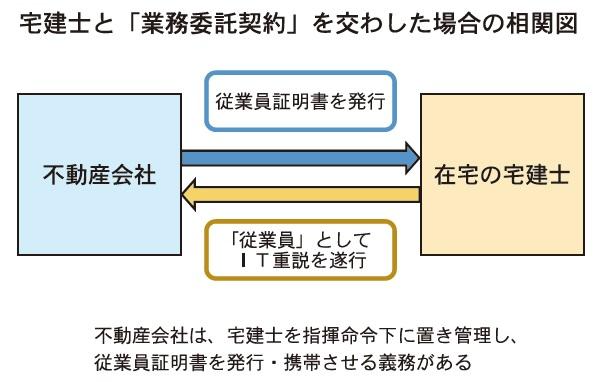

自社以外の宅建士と業務委託を結ぶ

業務委託契約の場合には、契約書で責任や監督体制を明確にしておくことが非常に重要です。特に個人の宅建士と契約する場合は「従業者証明書」を登録する必要があります。

この手続きを踏めば、元々社外の宅建士に、IT重説の業務のみを依頼することは違法と見なされず、合法として業務を任せる事ができるようになります。

共同仲介として他者の宅建士に重説をしてもらう

もう一つIT重説をする方法としては依頼する宅建士を共同仲介業者とする方法です。

その宅建士を、重要事項説明書の「免許・供託情報欄」に、他の宅建業者と同様に併せて記載し、「説明する宅地建物取引士」として重説をする宅建士の指名を記載します。

中西諒太

中西諒太ちなみに当社にIT重説をご依頼いただく場合は共同仲介の形式をとらせていただくことになります。

まとめ

IT重説は便利ですが、誰にでも依頼できるわけではありません。法律では「自社の従業者である宅建士」が行うことが原則です。他社の宅建士に依頼する場合は、雇用や役員、出向の形にするなど、法律に合った関係づくりが必要です。適切な方法で効率化を図りましょう。