都内マンション価格動向:売り時は今?詳細分析

はじめに

経済情勢が不安定な今、多くの方が「マンションは売り時なのか?」「今後の価格はどうなるのか?」といった疑問を抱えています。日経平均株価の変動や金利の上昇により、不動産市場への影響を心配される方も多いでしょう。特に都内のマンションをお持ちの方にとって、売却のタイミングは重要な判断ポイントとなります。

マンション価格は様々な要因の影響を受けるため、一概に「今が売り時」と断言することはできませんが、客観的なデータをもとに現状を分析し、将来の見通しを立てることは可能です。本記事では、東京都内のマンション市場の現状を詳細に分析し、売却を検討している方に参考となる情報をお届けします。

結論:都内マンション価格は数年間は維持・上昇の見込み

結論から申し上げますと、東京都内のマンションは、エリアによって差はあるものの、今後数年間は価格が横ばいもしくは上昇すると予測されます。この見立ては、経済指標や不動産市場の動向、政策変更などを総合的に判断した結果です。

ポイント:

- 高立地の物件ほど長期保有しても問題なし

- 多少の相場下落があっても冷静に対応を

- 個別のマンションについては複数の不動産会社に相談することが重要

もちろん、この予測はあくまでも現在の情報に基づく仮説であり、経済環境の急激な変化や予測不能な要素によって状況が変わる可能性もあります。しかし、現時点では都内マンションの価値は比較的安定していると言えるでしょう。

価格維持・上昇の根拠

東京都内のマンション価格が維持または上昇すると予測する根拠として、以下の4つの要因が挙げられます。それぞれの要因について詳しく見ていきましょう。

1. 物価の上昇と建築コストの高騰

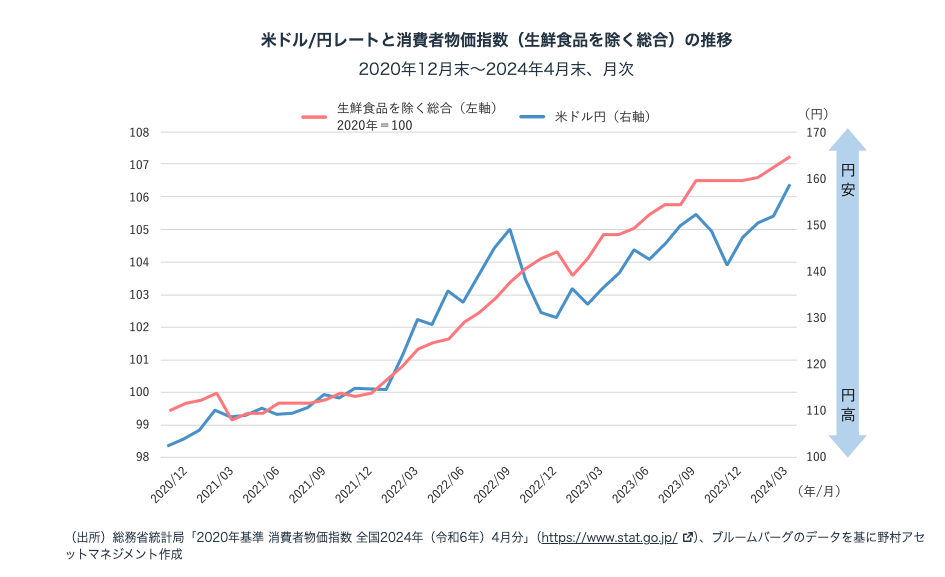

消費者物価指数の上昇傾向

消費者物価指数は近年、右肩上がりで推移しています。総務省の統計によれば、2月の消費者物価指数は生鮮食品を除いた指数が前年同月比3%上昇しました。特に食料品の値上がりが顕著であり、米類に至っては80.9%の上昇率を記録し、統計が残る1971年以降で過去最高を更新しています。物価の上昇は一時的なものではなく、今後も継続する見通しです。

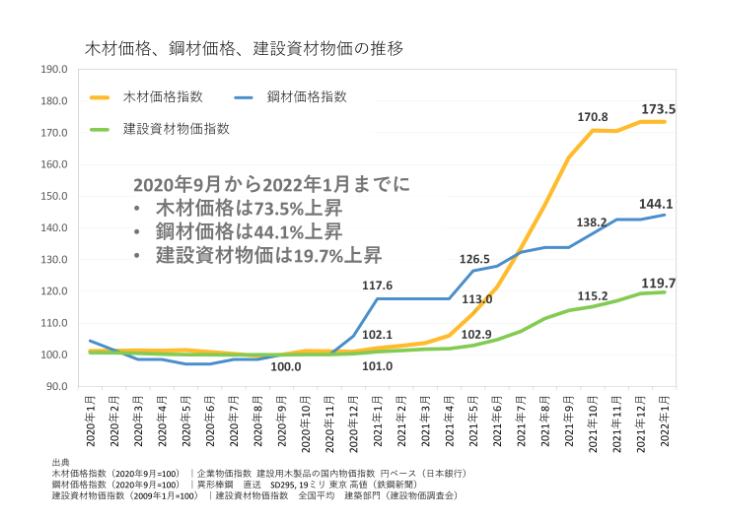

建築資材の価格高騰

特に不動産市場に直接影響を与えるのが建築コストの高騰です。2020年9月から2022年1月までの間に:

- 木材価格:73.5%上昇

- 鋼材価格:44.1%上昇

- 建設資材物価:19.7%上昇

このような建築資材の価格上昇は、新築マンションの価格にダイレクトに反映されます。

ウクライナ紛争と資源価格

ウクライナ紛争の長期化に伴い、エネルギー価格や木材を中心とした輸入物価は年々上昇しています。建物の物価調査会によると、2024年12月の東京地区の鉄筋コンクリート造マンションの建築費が3ヶ月ぶりに記録を更新しました。

人手不足の影響

建設業界における人手不足も深刻な問題となっています。特に鉄筋を加工・組み立てする作業員の不足が顕著であり、これが人件費の上昇を招き、さらなる建築コストの増加につながっています。

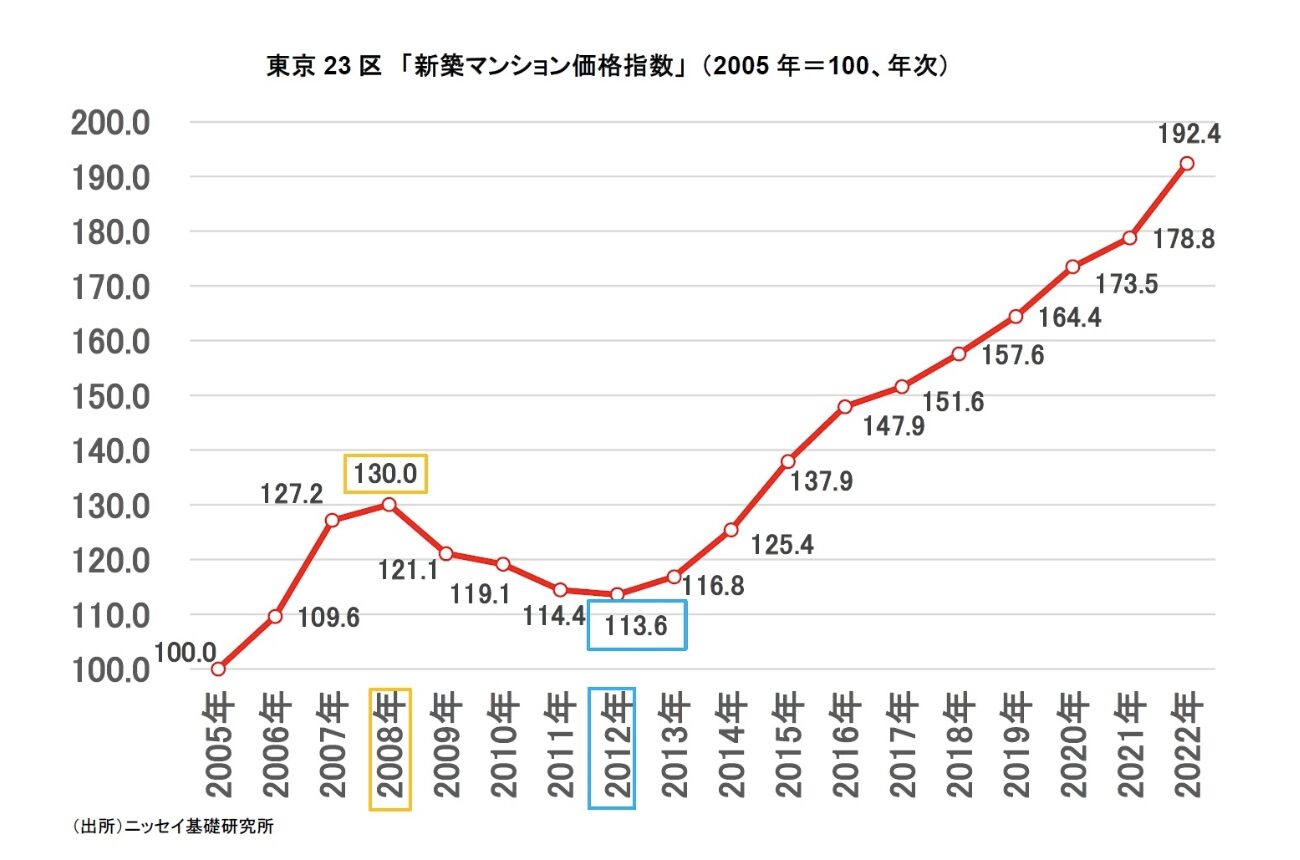

新築マンションの価格動向

建築コストの上昇を受け、東京23区の新築マンション価格指数は2012年を底として右肩上がりに推移しています。2022年には過去最高値を記録し、東京23区のマンションの平均価格は1億1,181万円に達しました。

この上昇は主に建築コストの上昇によるものであり、仮に需要が一時的に低下したとしても、建築コストの高止まりにより、新築価格はなかなか下がりにくい構造となっています。一部のデベロッパーは価格を抑制するために設備や仕様の引き下げを行っているケースもありますが、全体的な価格トレンドは上昇基調にあります。

2. 投資マネーの流入

海外投資家の日本不動産への関心

都心のマンションには今後も海外からの投資マネーが流入すると考えられます。ロイター通信の報道によれば、「日本の不動産はまだ安い」という見方が投資家の間で広がっており、ゼロインフレ経済からの脱却に伴い、不動産投資の魅力が高まっています。

投資ファンドの動向

モルガンスタンレーが運用する日本特化の不動産ファンドは、すでに億円規模の調達が視野に入っているとのことです。アメリカや中国からの投資マネーは、日本の政治的安定性や法的整備、透明性の高い不動産市場を評価し、今後も増加する見込みです。

タワーマンション投資規制の影響

最近、東京都はタワーマンションへの投資目的購入に関する規制を導入しました。この規制は都市再開発マンションが投資目的で購入されることを防ぐため、事業者へ要請する形で実施されています。

背景には、2019年7月から販売が始まった晴海フラッグにおいて、複数の部屋を申し込む投資家や不動産会社が相次ぎ、一般購入者が入手困難となる事態が発生したことがあります。当時の平均倍率は最大で70倍に達し、購入後に高値で転売するケースも続出しました。

東京都の要請では、都市再生特別措置法に基づく都市再開発事業で建設されるマンションや都に代わって整備される事業者に対し、1名義あたりの申し込みを2室までに制限するなどの対応を求めています。

しかし、この規制の影響は限定的と考えられます。1名義あたり2室まで購入可能であり、複数法人の設立や親族名義での購入など、規制を回避する方法も存在するためです。したがって、タワーマンション投資への規制が市場全体に大きな影響を与えるとは考えにくいでしょう。

3. 需要と供給のバランス

新築マンション供給の減少

都内マンションは需要に比べて供給が少なく、今後さらに供給減少が見込まれます。2025年2月に不動産経済研究所が公表したデータによれば、2024年の全国での新築マンション発売は前年比8.6%減の5万9,467室となり、4年ぶりに6万室を割り込みました。

この供給減少傾向は、建築コストの上昇や用地取得の困難さ、開発規制の強化など、複合的な要因によるものです。供給が減少する中で需要が維持されれば、自然と価格は維持または上昇することになります。

規制強化の動き

新宿区では大規模マンション建設に際して事業者に区との事前協議を義務づける方針が固まっており、タワーマンションの建設に一定の影響を与えると予想されます。この規制は、急激な人口増加による公共サービスへの負担増加を防ぐことを目的としています。

今後、中央区をはじめとする他の都心エリアでも同様の規制が導入される可能性があり、これにより新規マンションの供給がさらに制限される可能性があります。特に新宿区は都内でも人気の高いエリアであり、ここでの規制導入は市場全体に少なからぬ影響を与えるでしょう。

人口動態と都心回帰

コロナ禍で一時的に郊外への移住が増えましたが、現在は再び都心回帰の傾向が見られます。特に若年層や単身世帯、DINKSなどを中心に、利便性の高い都心部のマンションへの需要は根強いものがあります。

また、外国人労働者や留学生の増加も都心部の賃貸需要を下支えする要因となっており、投資用物件としての都心マンションの価値を維持する要素となっています。

4. 株価と金利の関係

株価と不動産価格の相関関係

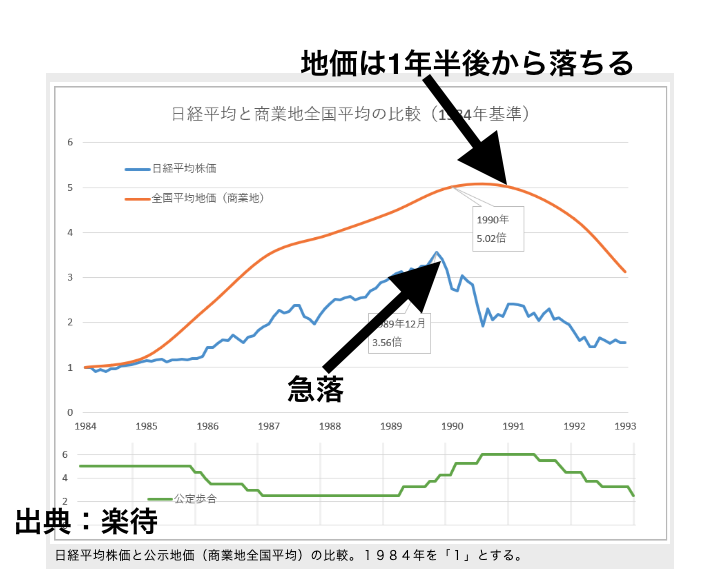

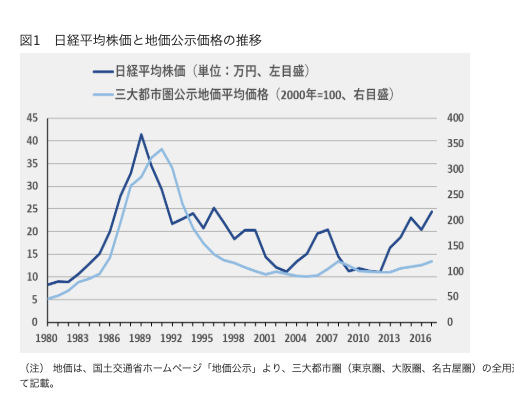

株価と不動産価格には一定の相関関係がありますが、不動産の方が反映が遅く、価格も下がりにくい傾向があります。過去の事例を見てみましょう:

- 1989年末のバブル崩壊時:株価のピークから約1年半後に不動産価格が下落開始しました。また、株価の下落率に比べて不動産価格の下落率は緩やかでした。

- 2008年のリーマンショック時:株価急落から約半年で不動産価格に影響が表れました。しかし、都市部の優良物件は比較的影響が小さく、価格の下落幅も限定的でした。

このように、株価が急落したとしても不動産価格に反映されるまではタイムラグがあります。また、株式市場の不安定さが増すと、投資家の中には株式から不動産への資産組み換えを行う動きも出てきます。特に資産保全を重視する投資家にとって、優良な都心物件は安定した投資先として選好される傾向があります。

金利動向の影響

金利については今後上昇する可能性が高いと考えられます。金利上昇は住宅ローンの支払い負担を増加させるため、一般的には不動産市場にはネガティブな影響を与えます。

しかし、都心の物件、特に優良立地のマンションについては、実需層だけでなく投資層も存在するため、金利上昇による影響は限定的と予想されます。また、金利上昇が見込まれる環境下では、「金利が上がる前に購入したい」という駆け込み需要も発生し、短期的には価格を押し上げる要因となる可能性もあります。

現在の低金利環境を考えると、多少の金利上昇があったとしても、歴史的に見れば依然として低い水準にあり、不動産投資の魅力が大きく損なわれるとは考えにくいでしょう。

マンション売却を検討する際のポイント

都内マンションの価格は今後も維持または上昇する可能性が高いと予測されますが、個別のマンションの売却判断は様々な要素を考慮する必要があります。以下のポイントを参考にしてください。

物件の立地と建物の状態

マンションの価値を大きく左右するのは「立地」です。駅からの距離、周辺環境、利便施設の充実度などによって、将来的な価値の変動は大きく異なります。また、建物の管理状態や修繕履歴、設備の更新状況なども重要な要素となります。

優良な立地の物件であれば、多少の経済変動があっても価値が大きく下がる可能性は低いため、焦って売却する必要はないかもしれません。一方、立地条件があまり良くない物件や築年数が古く設備が陳腐化している物件は、今後の価値下落リスクを考慮した判断が必要です。

個人的なライフプランとの関係

マンション売却の判断は、ご自身のライフプランと密接に関わります。例えば、以下のような状況があります:

- 住み替えを検討している場合

- 相続対策を考えている場合

- 老後の資金計画を立てている場合

- 子どもの教育資金が必要な場合

これらの個人的な事情と市場動向を照らし合わせて、最適な判断をすることが重要です。

複数の不動産会社への相談

マンション売却を検討する際は、一社だけでなく複数の不動産会社に相談することをお勧めします。各社の査定額や市場分析、売却戦略は異なりますので、複数の意見を聞くことで、より客観的な判断材料を得ることができます。

信頼できる不動産会社を選ぶ際のポイントとしては:

- 実績と経験:特に自分の物件がある地域での売買実績

- 情報提供の質:市場動向や価格根拠の説明が明確か

- コミュニケーション:質問や懸念事項に丁寧に対応してくれるか

- 透明性:費用や手続きについて明確に説明してくれるか

といった点を確認するとよいでしょう。

今後の不動産市場の見通し

短期的な見通し(1〜2年)

短期的には、建築コストの高騰や供給減少の影響で、都内マンション価格は横ばいから緩やかな上昇が予想されます。金利の上昇傾向はあるものの、その影響は限定的と考えられ、特に優良立地の物件については需要が維持されるでしょう。

中長期的な見通し(3〜5年)

中長期的には、日本の人口減少や高齢化の影響が徐々に表れてくる可能性があります。ただし、東京一極集中の傾向は続くと予想され、都心部の優良物件については価値が維持される可能性が高いです。

また、環境性能や耐震性、防災対策などの面で新しい基準を満たす物件と、古い基準の物件との二極化が進む可能性もあります。環境配慮型の物件や、最新のテクノロジーを取り入れたスマートマンションなどは、将来的に価値が高まる可能性があります。

まとめ

統計やデータからは、都内マンション価格は下がりにくいという結論になりますが、これはあくまで仮説です。マンション売却の判断は個人の状況やタイミングによって変わってきます。

以下のポイントを参考に、ご自身の状況に合わせた判断をすることをお勧めします:

- 高立地の物件ほど価格は安定しており、長期保有も選択肢

- 建築コストの上昇と供給減少が価格を下支え

- 投資マネーの流入が継続する見込み

- 株価変動の影響は不動産には時間差で現れる

- 個人のライフプランに合わせた判断が重要

- 複数の不動産会社に相談し、客観的な判断材料を集める

売却を検討している方は、信頼できる不動産会社に相談することをお勧めします。複数の不動産会社の意見を聞くことで、より客観的な判断ができるでしょう。

本記事の内容は、経済情勢をもとにした分析であり、将来の価格動向を保証するものではありません。個別の不動産に関する判断は、専門家のアドバイスを参考にしながら、ご自身の責任で行ってください。投資判断は自己責任でお願いいたします。

コメント