最近は新築ワンルームマンションのトラブルがさまざまなメディアでクローズアップされるようになりました。

特にYouTubeで不動産Gメンが取り上げられるようになってから、ネットではあらゆるところで新築ワンルームマンションで損したことが話題にあがります。

これから本格的に投資にチャレンジしようとワンルームマンション投資について情報収集している人もいると思います。

そこで今回はAbemaで特集されていたワンルームマンションのトラブルを例に、リスクや問題点から騙されないための対策について徹底解説していきます。

不動産投資だけではなく、投資全般で役立つ知識について発信していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。

Abemaのワンルームマンショントラブルの概要

Abemaでは、「新築ワンルームマンション投資で失敗してしまった・・・」という28歳サラリーマンが出演しました。

男性はJR両国駅のそばに新築ワンルームマンションを提案されます。

毎月プラス5,000円の収入になると提案された。2部屋で1万円の利益が出ており、ローン返済後はまるごと利益になるということ営業マンから説明を受けましたが、それでも不安だったため、サブリース契約を提案されます。

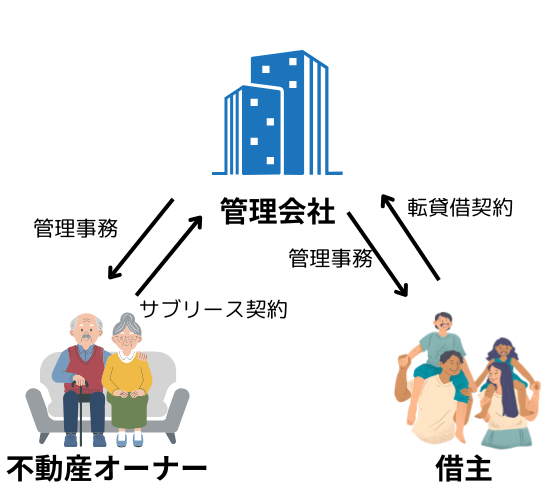

サブリースとは、不動産オーナー(大家さん)が物件を不動産管理会社に貸し出し、その管理会社が第三者(入居者)に賃貸する仕組みのことです。簡単に言うと、大家さんと入居者の間に管理会社が入ることで、賃貸経営を代行するシステムといえます。

営業マンは10回くらい男性に会いに来て、「大家さんといいパートナーに」という一言が最後の押しになって契約しました。3600万円のワンルームを購入。しかも2部屋。

購入後、変動金利で借りていたローンの金利が「1.4% → 2%」へ上昇。そのため、毎月の返済が2万円も上昇しました。

さらに、税金や修繕費などもかかるようになり、毎月の利益はプラスだったのが、−6万円という自体に。

「金利が上がってしまうのは仕方がない。勤続年数が重ねれば、そのうち他行に借り換えできる。節税にもなります。」と言いくるめられる始末。

売ろうにもサブリースが付いているため売れず、仮に売れたとしても1000万円ぐらいの損が発生してしまうとのことで八方塞がりの状況に。

そして営業マンは音信不通となり多額の借金と毎月の赤字だけが残されてしまいました。

ワンルーム投資の問題点やリスク

それでは、今回のAbemaで取り上げられたようなケースはなにが問題だったのでしょうか?具体的に解説していきます。

家賃滞納のリスク

保証会社を使えばいいが、使えないケースもあります。特に空室がなかなか埋まらない物件は保証会社をつけずに募集することもある。

当然、保証会社を外さないと埋まらないような物件は入居者の質も良くない傾向にあります。

こういった入居者に保証会社を利用してないことでの滞納されたら自分で催促しなければなりません。仕事をしている場合は時間を作るのが難しいのが現状です。

サブリース

サブリース契約はサブリース業者が家賃を保証してくれるというメリットがある一方で、更新時に家賃を下げられる可能性があります。

家賃を下げられればオーナーの収入も減ります。サブリースはオーナーが貸主、サブリース業者が借主という構造です。

借地借家法は借主優位の法律のため、簡単に解約ができない。

しかもサブリース物件が厄介なのは投資家たちもわかっているので売れにくい。売れるとしても相場より安い金額。

詳しくは別の記事で解説していますのでご参考ください。

参考記事:【サブリースとは?】仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!

シミュレーションできていない

不動産投資にはさまざまなリスクがあります。

たとえば家賃滞納があった場合、保証会社をつけていれば最低限のリスクは抑えられますが、保証会社をつけていなければ、当然毎月の家賃入金は自分で確認しなければなりませんし、滞納があれば自分で催促する必要があります。

また、不動産投資ではサブリースや一斉退去にも備えておかなければなりません。特に、地方や築年数が古い物件の場合はタイミングによっては一斉退去する可能性もゼロではありません。そうなったときにローンの返済はきちんとしていけるのかシミュレーションを立ててこくことが重要です。

悪質ワンルーム業者はわざと緩いシミュレーションをします。その方が金融機関から融資を受けやすいからです。銀行もわかっていて貸している可能性があります。いざとなったら給料から補填させればいいと思っています。

ワンルームマンション投資で騙される人はこういったリスクに目を瞑っているか、不動産会社にうまく言いくるめられるケースが多い。

情報商材のように「自分だけが儲かる」と思っているので、万一のことを考えないのが特徴です。

ワンルームマンションで騙されない対策

ワンルームマンション儲かっている人がいないわけではない。

「新築ワンルームマンション投資=儲からない」というイメージが定着しています。

スルガ銀行のかぼちゃの馬車や不動産Gメン、積水ハウスの事件のように損したケースは事件化しやすいからです。成功している人は反感を買うのをわかっているからわざわざ儲かるアピールはしません。事実、新築ワンルーム投資で利益を得ている人もいます。

「相場やタイミングがたまたま良かったから儲かっただけ」という人がいますが、そういうことではありません。

新築ワンルームをやろうといっているわけではなく、一部が損したからといってその投資自体が悪いわけではないし、逆に成功した人がいる投資だからといって自分が成功するとは限りません。

当たり前なことかもしれないが、それがわかっていれば損する人もいません。

不動産投資全般に通じる対策について具体的に話していきます。

信頼できる人に頼む

大前提として、どこ誰かわからないような人ではなく、信頼できる人に相談することが重要です。ただし、そこまで深い付き合いではない友人や知人は注意が必要です。

Abemaの特集では友人に任せていると言っていたコメンテーターもいましたが、友人でも完全には信頼してはいけません。

浅い人間関係は以外と信用できません。会社の同僚や上司にワンルームを勧められる人もいます。

その人は紹介すればキックバックをもらえるから同僚や部下に紹介しているケースもあります。

こういったことにならないためには実際に投資家から評判が良い不動産会社を探すことです。

もちろん最初は金額が小さい不動産から探していきましょう。

未経験者でお金に余裕があるわけでもない場合はいきなり3000万以上はリスクが高すぎます。

勉強する

今回の動画のように不動産会社に言いくるめられて物件を購入するケースが多いです。

何がどうリスクがあるのか勉強していないので、「何がわからないのかわからない」状態。思考停止になり、不動産業者の言うことを信じてしまいます。

そうならないためにまずは一通りの知識を仕入れることです。

せめて自分がやろうと思っている投資について最低100冊は読むことです。

また、勉強のためとはいえ不動産投資セミナーは注意です。セミナーの大半は不動産会社や、コンサルタントが行っています。

こういったセミナーは自分たちの利益になるような内容で作り込んでいるからです。

もちろん、ビジネスである以上は当たり前なことですし、こういったことをわかった上で参加するならいいかもしれないが、それは自分でひと通りの知識を身につけてからです。

向こうからの話には乗らない

そもそも不動産投資に限らず誰でも楽にもうかる投資はありません。

美味しい話は赤の他人にするメリットはありません。まずは自分、次は家族や親友、友人や知人から紹介します。

不動産でも良い物件は懇意にしている取引先や投資家など水面下で取引されるケースが多いです。

いきなりおりてきた投資情報は良い物件である確率は低いです・・・

また、一度投資話に乗るとかなりしつこい業者もいます。

一晩中ファミレスで営業してくる営業マンもいますが、口で説得してくる業者はまだマシです。

ひどいところだと、中には暴力を振るったり嫌がらせをしてくるたちが悪いところもあります。

マッチングアプリや路上の営業は注意

最近では不動産投資の営業も巧妙になってきています。

よくある路上営業だけではなく、最近はマッチングアプリなどで女性を使って営業してくることがあります。

美味しい話は最初から乗らないことです。

ちなみにもし投資で被害にあった場合は「全国一斉投資被害110番」という窓口があります。

まとめ

繰り返しになるが、美味い話はいきなり降ってくることはありません。

きつい言葉かもしれないが不動産投資で失敗するのは自己責任。勉強不足です。

どれくらいの利益がでるか、リスクがあればきちんとリサーチすればわかるはずだし、セカンドオピニオンを受けることも可能です。もし少しでも怪しいと思ったらはっきり断りましょう。

今後もこういった不動産業界の闇について発信していきます。

コメント