先日、首都圏の分譲マンションの大規模修繕について約20社の修繕工事業者が談合して受注金額を釣り上げていたというニュースがありました。

マンションの大規模修繕工事は築年数が経過した場合に必ず必要になりますが、きちんと内容を理解せずに手続きを進めてしまったら、最初に計画していたローン返済のプランが変わったり、思わぬ出費につながるリスクがあります。

分譲マンションに数年住んで売却するのが確定しているのであれば、そこまで心配することではありませんが、少なくとも10年以上は住む可能性がある場合は分譲マンションの大規模修繕について学んで損はありません。

そこで今回の談合のニュースから、「大規模修繕にはどういったリスクがあるのか」や具体的な対策ついて徹底解説していきます。

これから分譲マンションをマイホームで購入する人だけではなく、不動産投資での購入や現在保有している分譲マンションを将来的に売却する予定の人にとっても役立つ内容となっていますのでぜひ最後までお付き合いください。

中西諒太

中西諒太私自身、現在不動産会社を経営しています。本記事では専門家や実体験に基づいた解説をしていきます。

ちなみに私が経営する城都不動産では、一都三県を中心に不動産事業をしています。お気軽にご相談くださいませ。

不動産でトラブルになりたくないと思っている人もいるのではないでしょうか?メルマガでは不動産はもちろん、ビジネスやお金についても無料で情報を配信しています。いまだけ登録料は無料です。合わないと思ったらすぐに登録解除できますので、ぜひ覗いてみてください😊→詳細はこちら

事件の内容

今回の事件は首都圏の分譲マンションの大規模修繕について約20社の修繕工事業者が談合して受注金額を釣り上げていたというものです。

読売新聞のニュースでは次のようにありました。

首都圏の分譲マンションの大規模修繕工事の入札などで談合を繰り返した疑いがあるとして、公正取引委員会は4日午前、都内などの修繕工事業者約20社に対し、独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で立ち入り検査を始めた。談合で不当に修繕費用がつり上がり、住民側の負担が増えていた可能性があるという。分譲マンションの大規模修繕工事を巡り、公取委が調査を行うのは初めて。

読売新聞より引用

談合とは

そもそも談合とは何か簡単に整理しておきます。

談合についてチャットGPTに聞いてみました。

談合(だんごう)とは、本来は「話し合いをする」という意味ですが、特に企業や業者同士が事前に協議し、入札や契約の結果を不正に操作する行為を指します。例えば、複数の建設会社が事前に話し合い、「次の公共工事はA社が落札することにしよう」と決めることで、競争が行われない状況を作り出します。

このように、談合をすることで適正な価格ではなく高額で契約が成立し、消費者にとって不利益な状況が作られるというわけです。今回の事件も業者の談合によって高額な修繕費用になったため、マンションの住民が被害を被ったというわけです。

調査内容となった企業

公正取引委員会による立ち入り検査を受けた企業は首都圏に所在する約20社のマンション修繕工事業者です。

具体的に報道では以下の業者に立ち入りがありました。

- 長谷工リフォーム

- 中村塗装店

- 建設塗装工業

- シンヨー

- 大和

- 日装・ツツミワークス

- リノ・ハピア

- 富士防

- YKKAPラクシー

関係者によると、各社は、首都圏を中心とするマンションの管理組合が発注する大規模修繕工事の入札や見積もり合わせで、事前に話し合って受注予定業者を決めていた疑いがある。

読売新聞より引用

上記のように大規模修繕工事は確実に15年前後で実施されることから、各業者が安定的な利益を確保するために十数年前から行われていたようです。

ニュースでは『約20社』とありますが、今後さらに社名が公表されるでしょう。

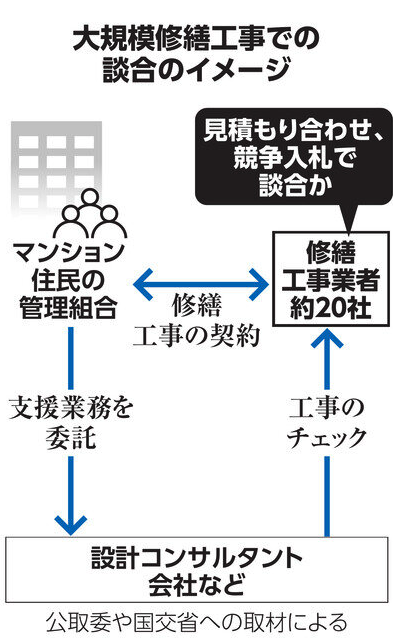

談合の手法

今回ニュースで取り上げられた大規模修繕の談合は、建設作業など一般的な談合と同じ仕組みです。マンションの管理組合が発注する大規模修繕工事の入札や見積もり合わせで、施工業者間で事前に話し合って受注予定業者を決めていました。

公正取引委員会は、大規模マンションやタワーマンションを中心にマンションや団地が多い首都圏で大規模修繕工事の仕事を分け合うことで、各業者が安定的な利益確保を図ったとみています。

このような談合行為によって大規模修繕工事費用がが不当につり上がり、結果的に区分所有者の修繕積立金が増加していた可能性が指摘されています。

大規模修繕の仕組みと問題点

マンション大規模修繕工事における談合問題は、大規模修繕の仕組みが大きな原因です。

工事は区分所有者から構成される管理組合は、日常の管理業務を管理会社に委託しています。そして、大規模修繕は管理会社から設計監理会社や設計事務所など大規模修繕工事のコンサルを通じて、施工業者に発注する形が一般的です。

ですが、多くの場合、管理組合の役員である区分所有者のほとんどが、建築や修繕などの専門知識を持たない一般住民です。大規模修繕の流れや具体的な修繕内容、どこにいくら費用がかかるかすべて把握している人はいません。

そのため、、専門家である設計コンサルタントや管理会社からの提案に依存せざるを得ない構造になっています。

また、区分所有者は働いている人も多いので、いちいち細かい内容までじっくり調べる時間を作るのは物理的に難しいです。こういったことが言ってしまえば修繕業者がやりたい放題できるような状況を作ってしまっているというわけです。

こういった大規模修繕の仕組みや問題点を踏まえて、今後の大規模修繕の対策について考えていく必要があります。

今後の大規模修繕について

今後の大規模修繕は修繕積み立て金の値上げがされるでしょう。

修繕積立金の値上げ

今後は築古マンションが増えていくことにより、大規模修繕対象のマンションが増え、それに伴い修繕積立金も上がると予想できます。

国土交通省の統計によるとマンションのストック数は約686万戸。築30年以上は249万戸となっています。

建て替えがほぼ実現不可能な現状において高経年マンションが増え続けている、つまり仕事がどんどん増えていくのが、マンション管理・修繕業界です。管理と修繕は大きな市場を形成しています。

築古マンションの数に比例して修繕積立金も値上げされていくでしょう。

修繕費用の相場が上がる

矢野経済研究所は、修繕工事の市場規模が30年には約8200億円となり、22年(約5700億円)の1.4倍になると予測しています。修繕の適齢期を迎えるマンションが増えることなどが背景にあるという。

業者の数に対して大規模修繕の需要が多くなれば、当然割高な大規模修繕工事を発注せざるを得ない状況が起こります。こういった状況になれば、談合業者にとっても談合しやすくなります。

もし談合しなかったとしても、大規模修繕の需要が増え続ける以上、必然的に修繕費用の相場もあがっていきます。

談合による高額な修繕費請求の対策

談合により高額な修繕費を請求されないためにはきちんと対策を取らなければなりません。

主な対策は2つ。「知識を身につけること」と「信頼できるパートナーを見つけること」です。

まず、マンション大規模修繕工事における談合を防止するためには、管理組合による監視強化や、談合業者とのかかわりがない複数の独立した専門家に相談することが重要です。特に管理会社から斡旋されたコンサルタントは業者からマージンをもらっている可能性があるため注意が必要です。もちろん、工事の発注時には見積もり内容を透明化するのは不可欠です。

そして、ざっくりでもいいので、大規模修繕の流れや工事内容を一通り知識として身につけておくことです。ひと通り知識を身につけておけば高額な修繕費を請求されるリスクを減らすことができます。

そしてなによりも当事者である区分所有者が関心をもっていくことが一番の対策になります。

不動産でトラブルになりたくないと思っている人もいるのではないでしょうか?メルマガでは不動産はもちろん、ビジネスやお金についても無料で情報を配信しています。いまだけ登録料は無料です。合わないと思ったらすぐに登録解除できますので、ぜひ覗いてみてください😊→詳細はこちら

コメント