賃貸物件に引っ越す際、初期費用で請求される付帯の一つに「鍵交換費用」があります。多くの人が「そういうものか」と思い、そのまま支払ってしまいますが、実は鍵交換費用は必ずしも借主が負担するものではありませんし、払わなくてもいいケースもあります。

本来、鍵交換は防犯のために行われるものであり、前の入居者の鍵が悪用されないようにする目的があります。そのため、国土交通省のガイドラインでは「貸主(大家)負担が原則」とされています。しかし、契約内容によっては借主が負担しなければならないケースもあります。

前半では、鍵交換費用の相場や負担のルール、トラブルを防ぐ方法について、後半では鍵交換を払わなくてもいいケースや交渉方法についても解説していきます。

- 鍵交換費用について把握しておきたい

- 初期費用が抑えられる方法を知りたい

- 安心して新居に住みたい

上記について一つでもあてはまる人にとって参考になる内容となってます。これから賃貸物件に住もうと思っている人はもちろん、賃貸物件を貸す側であるオーナー様にとっても、トラブル防止のために役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。

中西諒太

中西諒太私自身、現在都内で不動産会社を経営しており、宅建資格も保有しています。プロの立場から実用的な方法を解説します。

不動産でトラブルになりたくないと思っている人もいるのではないでしょうか?メルマガでは不動産はもちろん、ビジネスやお金についても無料で情報を配信しています。いまだけ登録料は無料です。合わないと思ったらすぐに登録解除できますので、ぜひ覗いてみてください😊→詳細はこちら

鍵交換費用とは?

鍵交換費用とは、賃貸物件の入居時に新しい鍵へ交換する際に発生する費用のことです。鍵の種類や交換の難易度によって料金が異なります。

鍵交換費用の相場

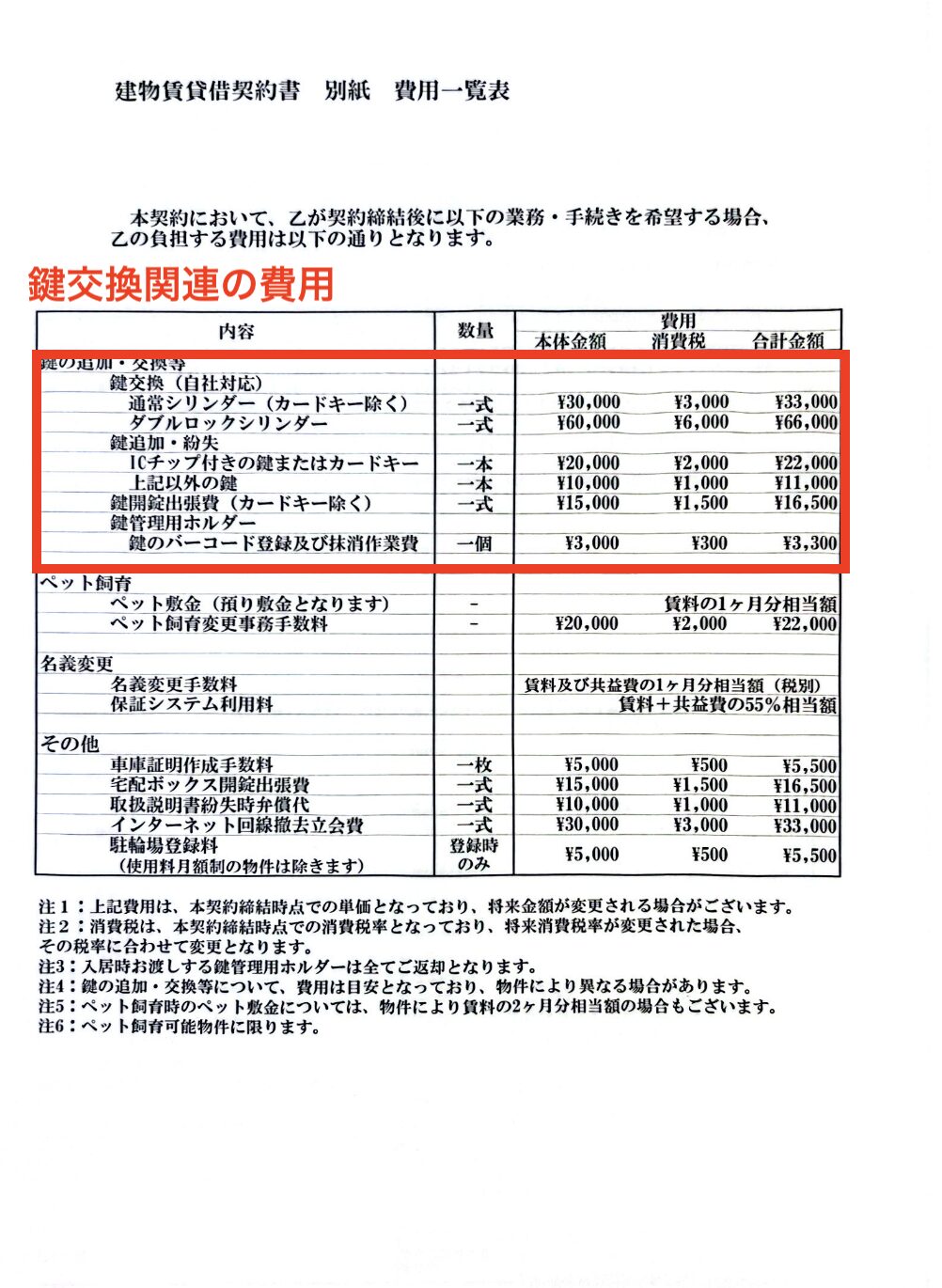

鍵の種類によって費用が変わりますが、一般的な相場は以下のとおりです。

ディスクシリンダーキー(一般的な鍵)

シンプルな構造でコストが安いため、5,000円〜15,000円程度で交換可能です。しかし、防犯性が低いため、最近ではあまり採用されなくなっています。

ディンプルキー(防犯性が高い鍵)

鍵穴の構造が複雑でピッキングされにくいのが特徴です。防犯性を考えると優れていますが、その分費用も高く、15,000円〜25,000円程度かかることが多いです。

カードキー・スマートキー

最近では、カードキーやスマートキーを採用する物件も増えています。これらの鍵は電子的に管理されており、紛失時のリスクを軽減できますが、交換費用は高めで、20,000円〜30,000円程度になることがあります。

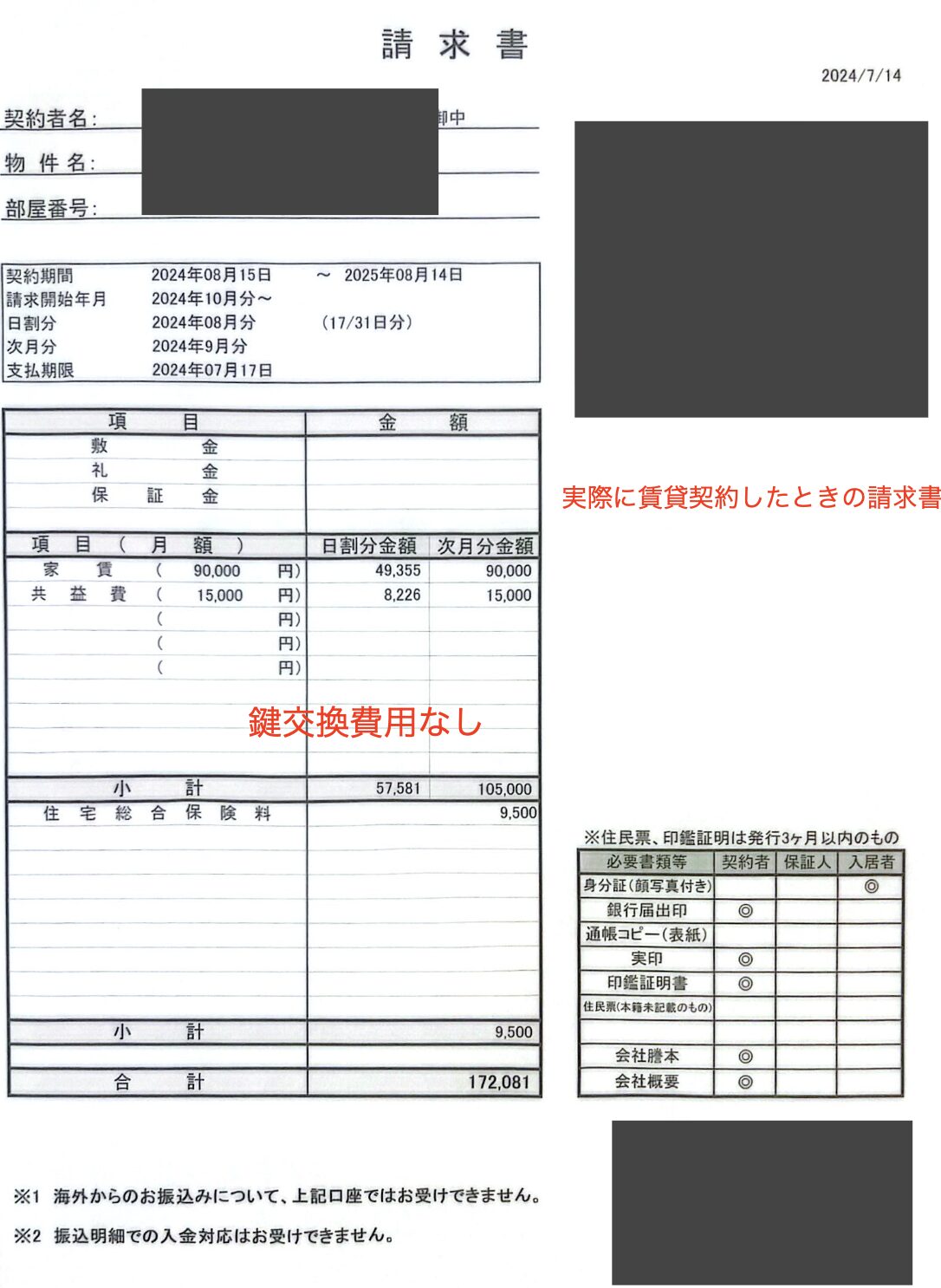

こちらは実際に筆者が管理会社から契約時に送られた鍵の費用一覧になります。鍵の費用は管理会社やメーカーによっても変わります。

鍵交換の必要性

鍵交換を行う理由は主に以下の3つです。

- 防犯対策:前の入居者が合鍵を持っている可能性があるため、新しい鍵に交換することで安全性を高めます。特に、賃貸物件では過去の入居者がどの程度鍵を複製しているか分からないため、新しく交換することで不正侵入のリスクを大幅に減らすことができます。

- トラブル防止:過去の入居者による不正侵入を防ぐため。特に、鍵の管理がずさんだった物件では、予期せぬ人物が合鍵を使って侵入するケースも報告されています。こうしたトラブルを避けるためにも、新しい鍵に交換することが推奨されます。

- 管理の都合:管理会社が物件ごとに統一した鍵システムを導入しているケース。この場合、建物全体のセキュリティ向上のために、新しい入居者が入るたびに鍵の交換を義務付けていることがあります。

鍵交換のタイミング

鍵交換のタイミングは主に2つあります。入居時と退去時です。それぞれ詳しく解説します。

入居時

一般的な賃貸契約では、入居する際に鍵交換を行うことが多いです。鍵交換費用の支払いの確認後のタイミングや、入居前に鍵の交換を行います。

この場合は鍵の交換には現地で立ち会うことも可能です。きちんと鍵が交換されるか不安な方は、事前に貸主や管理会社に立ち会いを希望していましょう。

退去時

入居者が退去したタイミングで鍵を交換するケースでは、賃貸契約書には以下のような内容が書かれているケースが多いです。

「借主は退去時に、貸主指定の業者により部屋の鍵交換を行うものとする。なお、鍵交換費用は借主負担とする」

この場合、新たな借主は交換した鍵を管理会社から受け取ることになりますが、なかには「本当に鍵交換を行っているのか」が不安だという方もいるかもしれません。

どうしても不安な場合は、入居前に鍵交換が実施されているのか貸主や管理会社に確認しましょう。

万が一、鍵が交換されておらず空き巣や不法侵入などの被害に遭った場合は、鍵の交換費用や損害賠償請求などができるケースもあります。

ちなみに賃貸物件の初期費用を抑える目的で、鍵の交換を知り合いの業者に依頼したり、入居中に鍵が壊れてしまい勝手に自分で交換したりする人もときどきいますが、こういった行為はNGです。もちろん、鍵だけに限らず、室内も勝手に修理すると不要なトラブルの原因となります。故障したとしても必ず状況を管理会社に共有し、判断に従う方がトラブル防止にもつながります。

鍵交換費用は誰が負担するのか?

鍵交換費用を負担するのは「貸主(大家)」と「借主(入居者)」のどちらなのかについてですが、国土交通省のガイドラインでは以下のように記載されています。

入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」P21より引用

しかし、ガイドラインはあくまでも目安であり、実際の鍵交換費用の負担は借主であることが大半ですし、借主負担だからといって違法ではありません。具体的な判例について後述します。

ここでは貸主が負担するケースと借主が負担するケースについて解説します。

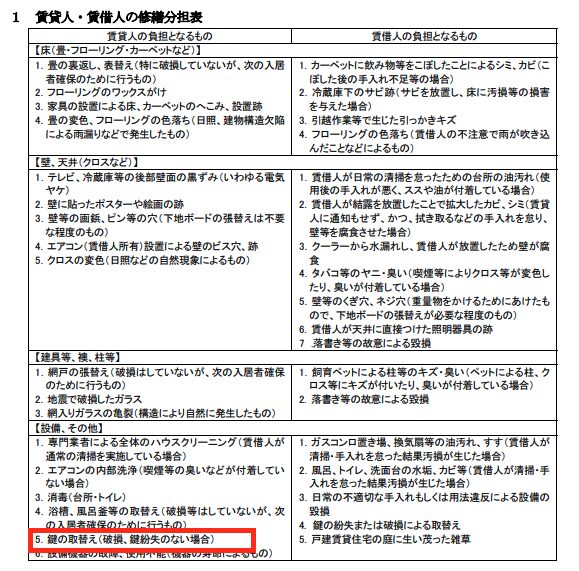

① 貸主(大家)が負担するケース

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、鍵交換は「入居者が新しく住むために必要な措置」であり、貸主が負担するのが原則とされています。以下のケースでは、大家が負担するのが一般的です。

- 前の入居者が退去した際の鍵交換:新しい入居者が安心して暮らせるようにするため、大家が負担することが一般的です。

- 管理会社が入居者ごとに鍵を交換するルールを設けている場合:マンションやアパート全体のセキュリティ強化のために、管理会社が鍵交換を義務付けていることがあります。

- 防犯対策として貸主が鍵交換を決定した場合:防犯対策として物件の価値を維持する目的で、貸主が自主的に鍵を交換することもあります。

② 借主が負担するケース

一方で、以下のような場合には借主が負担することがあります。

- 賃貸契約書に「鍵交換費用は借主負担」と明記されている場合:契約内容に明記されている場合、借主は費用を負担しなければならない可能性が高いです。

- 借主の希望で鍵をグレードアップする場合(ディンプルキーやスマートキーへの変更):より高い防犯性を求めて、通常の鍵からディンプルキーやスマートキーに変更する場合、借主がその費用を負担することが一般的です。

- 借主が鍵を紛失した、または破損させた場合:鍵を紛失してしまったり、誤って破損させた場合、交換費用は借主の責任となります。

繰り返しになりますが、これらのケースはあくまでも目安になるので、物件や募集状況によっても負担するのがどちらかが変わってきます。次は、鍵交換費用の負担について実際の判例をご紹介します。

鍵交換費用負担の判例

鍵交換費用負担によって過去に訴訟が起きた事例もあります。実際にいくつかのトラブルで判決が出ています。

清掃費用負担特約並びに鍵交換費用負担特約について消費者契約法に違反しないとさ

れた事例(東京地方裁判所判決)

この事案では借主が敷金から差し引かれたハウスクリーニング費用と鍵交換費用について契約が無効または取り消しを主張したものでした。判決ではハウスクリーニング費用は合意されていないとして返還が求められましたが、鍵交換費用負担特約については成立するとして請求が棄却されました。

この判例では借主が鍵交換費用を負担するという判決でしたが、他の判決では借主負担が否定されたものもありました。借主負担になるかどうかは、特約について明らかな合意があったかどうかが重要な判断材料です。

貸主が特約を有効にするためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

国土交通省:原状回復をめぐるトラブルとガイドラインより引用

- 賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか

- 本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか

- 費用として妥当か

また、特約の内容は具体的かつ明確であることが求められます。詳細に記載することで、借主とのトラブルを防ぐことができます。さらに、特約の内容は国土交通省のガイドラインに準拠することが重要です。ガイドラインに基づいた合理的な内容で特約を作成することで、無効とされるリスクを減らすことができます。

中西諒太

中西諒太お互いが契約時に納得したかたちであれば、基本的に鍵交換費用は借主負担になります。

特約については鍵交換費用だけではなく、ハウスクリーニングでトラブルになるケースも多いです。ハウスクリーニングのトラブルについては以下の記事で詳しく解説していますのでご参考ください。

関連記事:【知らないと損する!】退去時のクリーニング費用は特約で無効になる?ルールを徹底解説

鍵交換費用は払わないことはできる?

結論から言うと、鍵交換は物件や募集状況によっては払わなくてもいいケースもあります。

鍵交換しなくても良い物件を探す

鍵交換をなるべくしないというのを優先するのであれば、鍵交換費用がない物件をはじめから探すことです。不動産会社に依頼すれば、鍵交換費用がない物件を見つけることもできます。ただ、良い部屋を見つけたいと思う人が大半なので、あまり鍵交換費用を優先したい人も多くはないと思います。

となると、なるべく鍵交換費用を負担しなくてもいい可能性を上げるには管理会社が直接募集している物件に問い合わせすることです。

ちなみに筆者の場合も管理会社が募集している物件に直接問い合わせて契約しましたが、鍵交換費用はかかりませんでした。

管理会社が直接募集している物件であればもし募集条件に鍵交換費用が掲載されていたとしても、任意だったり、条件次第で交渉の可能性があります。

交渉方法

鍵交換費用が必須の場合でも交渉方法はあります。たとえば契約期間を長くしたり、契約期間内の違約金を増やすのを条件に鍵交換費用を貸主負担にすることです。

また、鍵交換せずに前の入居者の鍵を使うのを頼んでみることです。ただ、この場合はのちほどトラブルにならないように覚書を書かされる可能性があります。前の入居者の鍵がなにかしらのかたちで第三者に渡っていた場合に侵入されるなどのリスクがあるからです。

鍵交換しない場合はこういったリスクもあるので、費用とリスクのバランスを考えておきましょう。

中西諒太

中西諒太鍵交換をしない場合は貸主も管理会社も責任をとってくれません。また、あまりに交渉がしつこかったら「うるさくて迷惑だから審査落としてしまおう」と思われてしまいます。身も蓋もありませんが、どうしても住みたい部屋であれば数万円の鍵交換費用は出してもいいのではと思います。

まとめ

鍵交換費用は必ずしも借主が負担するものではなく、貸主が負担するケースも多くあります。契約書をしっかり確認し、不明点は契約前に質問することが重要です。

- 基本的には貸主負担が原則(国土交通省のガイドライン)

- 契約書に明記されていれば借主負担の可能性あり

- 不当な請求には適切に対応することが大切

鍵交換費用に関する知識を身につけて、賃貸トラブルを回避しましょう!

不動産でトラブルになりたくないと思っている人もいるのではないでしょうか?メルマガでは不動産はもちろん、ビジネスやお金についても無料で情報を配信しています。いまだけ登録料は無料です。合わないと思ったらすぐに登録解除できますので、ぜひ覗いてみてください😊→詳細はこちら

コメント