今回は不動産の最新ニュースということで、リースバックについて解説していきます。

今月、NHKニュースではリースバックのトラブルが増え、国土交通省が本格的に対策に乗り出したと発表しました。

リースバックは不動産を活用する方法の一つですが、メリット・デメリットをしっかり把握していないと、今回取り上げるニュースのような大きなトラブルに発展する可能性があります。

今回の内容は、リースバックの利用を検討している人はもちろん、お客様に提案する不動産業界の人にとっても役立つ内容となっています。

事前にリースバックのトラブルや国土交通省の対策について把握しておくことで、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクを減らすことができます。

不動産で損することがないようにリースバックについても正しい知識を身につけていきましょう。

中西諒太

中西諒太私は現在不動産会社を経営していますが、実務でリースバック案件を扱うこともあります。今回は実体験をもとに、専門家の立場から解説していきます。

リースバック会社は自分に合った会社を探すことが最重要です。自分の希望に応えてくれるリースバック会社を見つけることができれば高額売却につながり、安心して自宅に住み続けることもできます。リースバックを成功させたい場合は複数リースバック会社に査定してもらうことからはじめましょう。

→無料の一括査定はこちら

リースバックの基本的な特徴

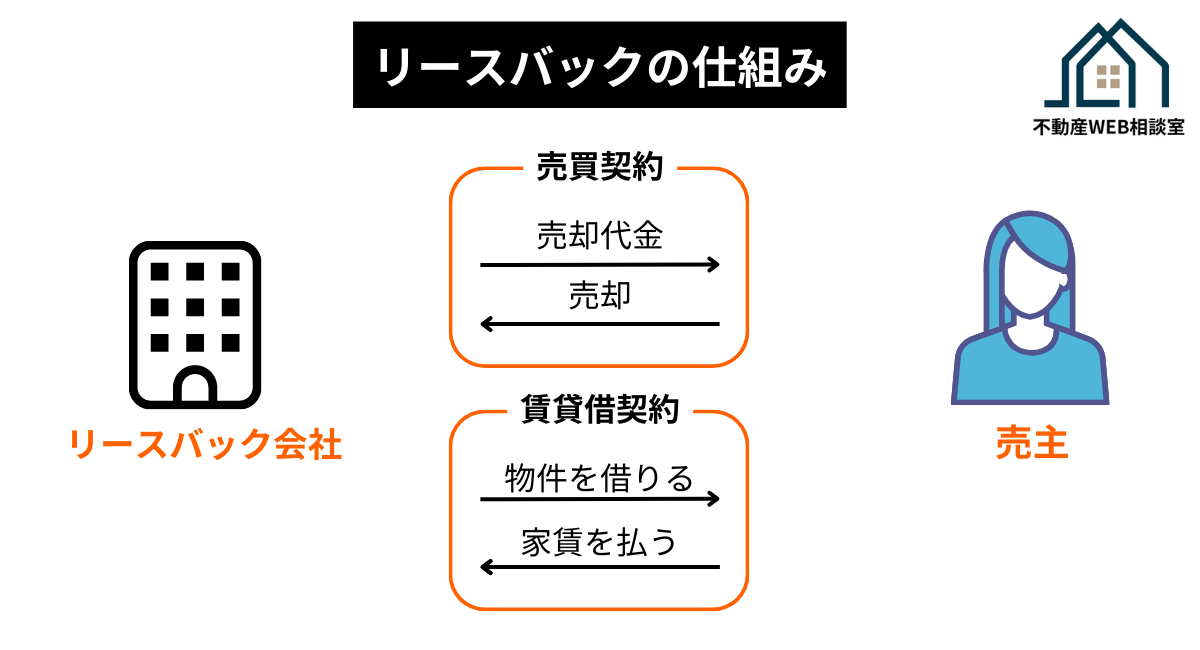

リースバックとは、自宅を売却した後も、買い手と賃貸契約を結び、そのまま住み続けることができる仕組みです。簡単に言うと、「家を売って現金を手に入れるけれど、引っ越しせずに住める」制度です。

リースバックの仕組みは、まずリースバック会社に自宅を売却し、売却代金を受け取ります。受け取った売却代金で住宅ローンを返済し、あまった代金を生活資金として自由に使うことができます。生活資金を手にいれる手段として有効なのがリースバックです。

また、リースバックは自宅を売却した場合に新しい買主と賃貸借契約を結び、家賃を支払うことで一定の期間住み続けることができます。

リースバックの場合は2〜3年の定期借家契約が多いですが、普通借家契約を提供しているリースバック会社もあります。

- 定期借家契約・・・契約期間があらかじめ決められている賃貸借契約。 契約の更新がないため、契約期間が満了すると借主は退去しなくてはなりません。

- 普通賃貸借契約・・・契約期間は通常1年以上で設定され、期間満了後は借主が希望すれば契約は更新されるため、長く住み続けることが可能です。借主が手厚く保護される契約形態であるため、貸主からの一方的な都合による退去はありません。

リースバックのメリット・メリットは以下の通りです。

リースバックのメリット

✅ まとまった現金を手に入れられる(老後資金や事業資金に活用可能)

✅ 住み慣れた家にそのまま住める

✅ 売却の事実が外部に知られにくい(プライバシーを守れる)

リースバックのデメリット

⚠️ 売却価格が相場よりも安くなることが多い

⚠️ 賃貸契約のため、家賃を支払い続ける必要がある

⚠️ 買い戻しの条件が厳しく、再取得が難しい場合がある

リースバックの基本についてはブログ記事でも詳しく解説していますので、気になる方は概要欄をご確認ください。

関連記事:【初心者向け】リースバックとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!

リースバックトラブル急増の背景

リースバックトラブルが急増している背景としては、リースバックを扱う業者が増えてきたのが大きな要因です。

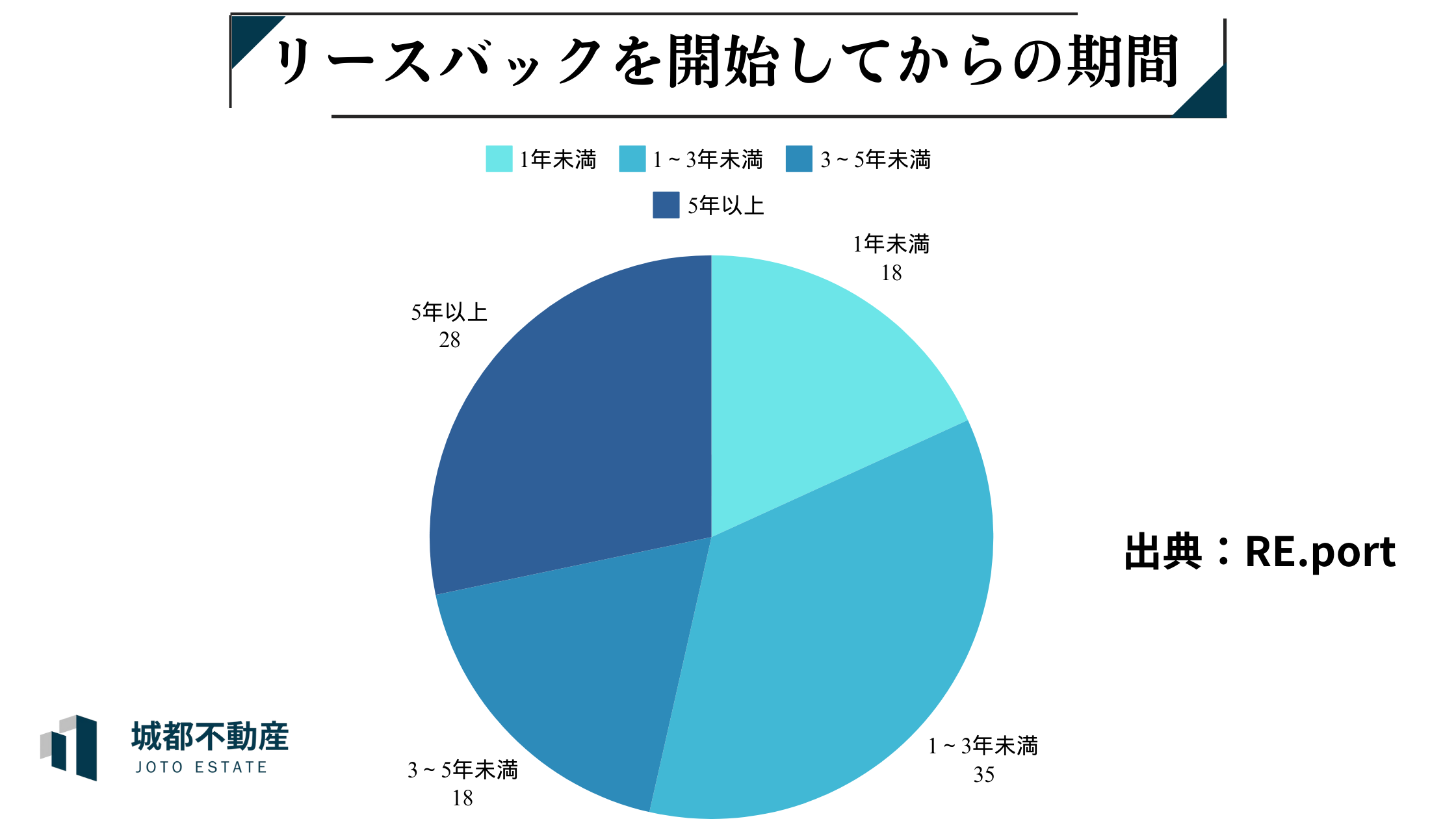

不動産ニュースサイトのR.E.portによると、現在リースバックに取り組んでいる不動産業者のうち、リースバックを開始してからの期間が3年未満の不動産業者が半数以上を占めています。

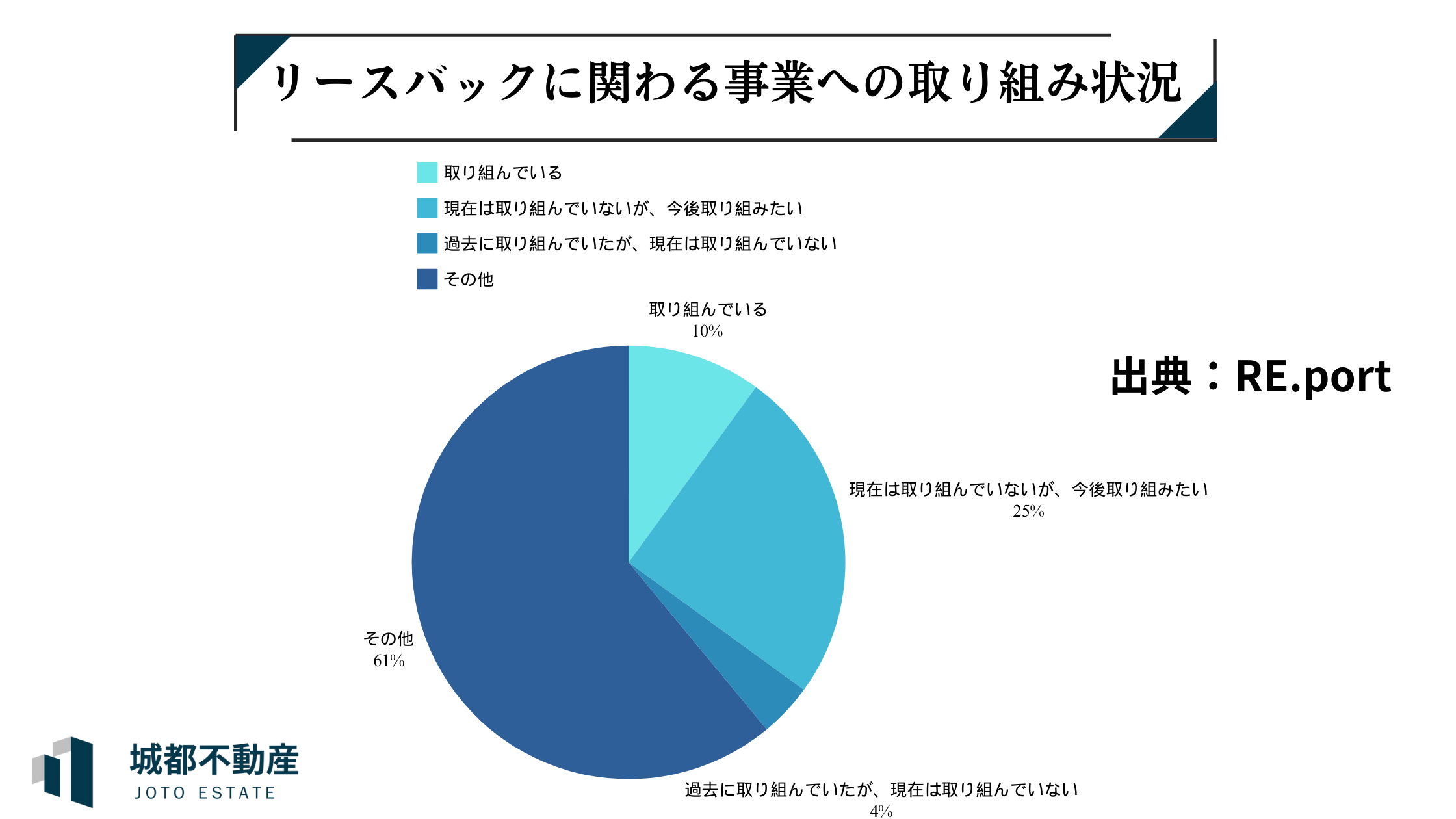

また、リースバックに関わる事業への取り組み状況のアンケートでは、今後リースバック事業に取り組みたいという業者も一定数います。

以上のことから、リースバックを扱う業者が急増し、今後も増える可能性が高いことが国土交通省が動き出した背景にあります。

何がトラブルになっているか

リースバックはメリットも多い制度ですが、近年トラブルが急増しています。

今回、国土交通省が対策に乗り出したのもリースバックによるトラブルが原因です。トラブルの大きな原因としては、リースバック契約とクーリングオフの内容をきちんと説明していないことです。

NHKのニュースでは次のように記載されています。

契約内容などを十分に理解せず、安い価格で売却させられたといったトラブルになるケースが増えています。

国土交通省が不動産業者を対象とした初めての実態調査を行ったところ、一定の期間であれば契約を解除できる「クーリングオフ」がリースバックでは適用されないことを十分説明していない業者が全体の4割以上にのぼりました。

その一方で、4分の1の業者がリースバックの事業に「今後取り組みたい」と意欲を示し、今後さらに利用者が拡大することが見込まれています。

こうした実態を受けて国土交通省は、注意を促す対策を強化するとしています。

NHK:「リースバック」不動産取引トラブル増で対策強化へ 国交省より引用

リースバック契約の内容をきちんと説明されていないと、利用者側が「思ったサービス内容と違う」と思い、トラブルに発展してしまいます。

それでは、具体的に契約内容のどういった点についてきちんと説明されていないのでしょうか。

契約内容の注意点を具体的に把握しておくことでトラブル防止につながります。

契約内容の注意点

契約内容の注意点はおもに3つあります。

- 売却価格が相場より安いケースが多い

- 家賃が高すぎて支払えなくなる

- 「買い戻しができる」と言われたのに、実際には難しい

具体的に解説します。

① 売却価格が相場より安いケースが多い

リースバックでは、通常の不動産売却と比べて売却価格が20〜30%安くなることが一般的です。これは、買い手(投資家)が将来的なリスクを考慮して価格を低めに設定するためです。

しかし、契約前に十分な説明がなかったり、相場を知らずに売却してしまったりすると、後で「こんなに安く売るつもりじゃなかった」と後悔することになります。

② 家賃が高すぎて支払えなくなる

リースバックでは、売却後に賃貸契約を結びますが、その家賃が高額になることがあります。「今までローンを払っていた金額よりも家賃の方が高くなった」というケースも珍しくありません。

賃貸契約は通常2年ごとの更新が必要で、契約更新時に家賃が上がる可能性もあります。そのため、長く住み続けられるかどうか慎重に判断することが大切です。

関連記事:リースバックの家賃と買取価格の相場はいくら?計算方法や高額買取のコツを徹底解説!

③ 「買い戻しができる」と言われたのに、実際には難しい

リースバックの契約では、「将来的に元の所有者が家を買い戻せる」という条件がつくことがあります。しかし、買い戻しの価格が売却時よりも大幅に高く設定されていたり、一定期間が過ぎると買い戻しできなくなったりするケースもあります。

こうしたリスクを知らずに契約してしまい、「結局、家を取り戻せなかった」というトラブルが発生しています。

関連記事:リースバック後に買戻しする方法は?買戻し価格やトラブルで後悔しない方法について徹底解説

契約を説明する側、受ける側ともに、以上の内容をきちんと理解するのがトラブル防止に重要です。

実際のトラブル事例

ここでは実際に起きたトラブル事例を2つ紹介し、トラブルが起きた原因と注意点について解説していきます。

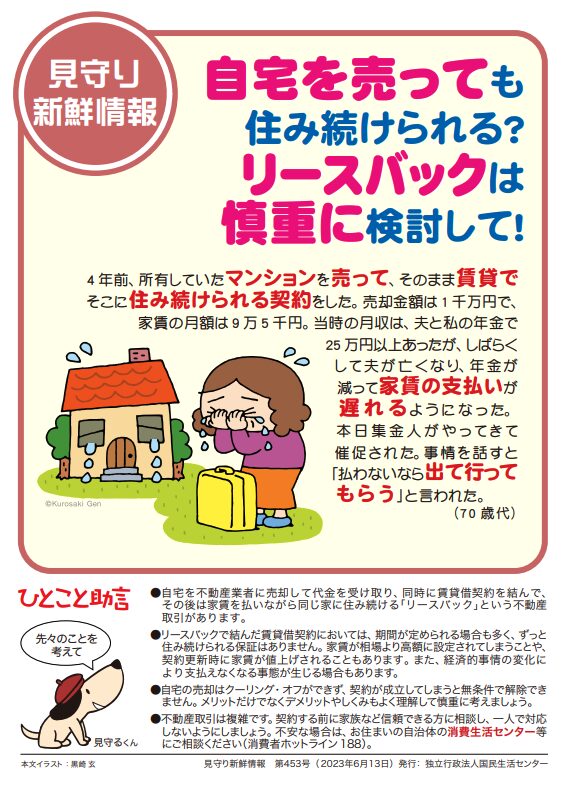

リースバック中に配偶者が亡くなった

4年前、所有していたマンションを売って、そのまま賃貸でそこに住み続けられる契約をした。売却金額は1千万円で、家賃の月額は9万5千円。当時の月収は、夫と私の年金で25万円以上あったが、しばらくして夫が亡くなり、年金が減って家賃の支払いが遅れるようになった。本日集金人がやってきて催促された。事情を話すと「払わないなら出て行ってもらう」と言われた。(70歳代)

このトラブルでは、利用者側が将来起こる家賃支払いについて予測していなかったことが主な原因です。リースバックはいままでマイホームとして住んでいた自宅でも、所有権はなくなり賃貸として借りていることになります。

賃貸借契約を結んでいる以上、滞納した以上は賃借人の責任です。

このケースでどこまで不動産業者が賃貸借契約について説明し、利用者側が理解したのかは不明です。しかし、賃貸借契約について同意し、滞納しているという事実がある以上は被害を主張するのは難しいでしょう。

売却金額が安かった

高齢で一人暮らしの女性の家に、不動産事業者が訪問してきて「自宅を売らないか。このマンションは築30年以上だから、あと10年したら取り壊しになる。今、売却しても10年間は住み続けられる」という説明を受けた。女性は、今後取り壊しになるのであれば、売却してお金を受け取った方がいいと思い、自宅のマンションを売却し、10年間家賃を支払って住み続けるという契約をした。後日、売却価格を調べると相場よりも安価であることが分かった。納得できないので、クーリング・オフしたい。

引用:川崎市公式サイト

こちらの事例では不動産業者が売却相場を伝えていなかったことが大きな原因です。売却相場を伝えずに契約してしまったら、今回のようなトラブルになることは十分予測がつくはずです。

不動産業者は安い値段で売却することになるとしても、きちんと相場を利用者側に伝え、その上で契約するように注意することが重要です。

国土交通省の具体的な対策

こうしたリースバックのトラブルを受けて、国交省はリースバック取引の透明化と消費者保護を目的に、以下の対策を強化することを発表しました。

- 消費者向けに、契約時に注意すべきポイントをまとめ、情報提供する

- 業者による強引な勧誘や契約書と異なる事前の説明など法律違反の事例集

現状はリーフレットなど消費者向けの注意喚起はされてますが、不動産業者に対しての整備は整っていない状況です。

消費者は利用する際にネガティブな情報を確認しない人もいるので、消費者だけに注意喚起するのは限界があります。

今後は不動産業者に向けての注意喚起やペナルティなどの法整備を整えていくのが課題です。

トラブルにならない方法は?

リースバックを安全に利用するために、利用を検討している場合は以下の点を必ずチェックしましょう。

賃貸借契約期間について

リースバックは賃貸借契約である以上、一生住み続けられることが保障されているわけではありません。定期借家契約など期間が決められることが多いです。なるべく契約期間が長いかつ更新のハードルが低い業者を選ぶことが重要です。

できれば普通賃貸借契約が理想ですが、難しい場合は定期借家契約で更新の条件を決めていきましょう。

リースバックの契約期間については下記記事で詳しく解説しています。

関連記事:リースバックは何年住める?賃貸期間の目安と長く住み続けられる方法を徹底解説!

売却益と家賃のバランス

リースバックは基本的に自宅の売却額に応じて家賃が設定されるため、高値で売却されるとその分家賃も高くなります。また、高値で売れたときは買戻し時にも高くなるため、買い戻しを検討されている方はバランスをみておきましょう。

毎月の家賃と売却によって手に入る資金のバランスを考えながら売却額を決めることが重要です。

関連記事:リースバックの家賃が払えないと起こる問題とは?具体的な対処法も徹底解説!

契約内容を確認する

契約する際は売却価格・家賃・契約方法など特に数字にかかわることはきちんと確認しておきましょう。将来買い戻しをする場合は買い戻しについても確認が必要です。わからない部分はわからないままにせず、きちんと対応してくれるリースバック会社を選びましょう。

アフターケアがしっかりしてるか確認する

リースバック会社の中には買い取った後に対応が悪くなるところもあります。「売ったら終わり」ではなく、その後のアフターケアもしっかりしている会社を選ぶことが重要です。

リースバック会社の中にはセゾンのようにホームセキュリティがついていたり、レジャー施設の割引が利用できたりするなど、契約者へ特典や優待を用意している会社もあります。

リースバック会社によって、その付帯サービスの内容はさまざまです。

リースバック後も、安心して過ごせるサービスを提供している会社を選ぶとよいでしょう。

関連記事:セゾンのリースバックのリアルな評判や口コミ!メリット・デメリットや注意点を徹底解説!

リースバック以外の選択肢も考える

人によってはリースバック以外の選択肢の方がよかったという場合もあります。例えば住宅ローンが完済できない場合は任意売却の方が良いですし、他のローンも多い場合は自己破産という選択肢が良いという人もいます。

「自宅に住み続けたいからリースバック一択」ではなく、他の方法も知っておくことでより今の状況よりも良くなることにもつながります。

信用できるリースバック会社を見つける

リースバックが普及しはじめてからは年々リースバックを取り扱う会社が増えてきました。その中にはノウハウが確立されていなかったり、実績がないリースバック会社も混じっています。

リースバックは買取業者によってリースバックが成功するかどうか決まるといっても過言ではありません。リースバック会社に依頼するときは評判や口コミを確認することはもちろん、自分に合った会社を見つけるために複数の業者に依頼しましょう。

関連記事:リースバック会社大手のおすすめ!評判や口コミを徹底解説!

まとめ

リースバックは、資金を確保しながら住み続けられる便利な仕組みですが、トラブルも多発しています。しかし、きちんと知識を身につけデメリットを把握しておけば、人によってはリースバックをうまく活用することができます。

もちろん、売却の選択肢はリースバックだけではないので、別の方法も知りたい場合は信頼できる不動産会社に相談しましょう。

コメント